Texto escrito no seguimento do concerto de Wolfskin na Fábrica de Som no dia 13 de Março, a propósito da recordação de Mircea Eliade, o homem que tendo escrito livros tão relevantes como “O mito do eterno retorno”, “Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase” ou “Tratado da história das religiões” parece ser mais recordado por ter sido fascista (pelo menos até ao final da 2ª Guerra Mundial) do que por outras coisas.

Seguindo a inspiração do xamanismo o concerto baseou-se em temas de Wolfskin num formato despojado e centrados na exploração psico-acústica de sons naturais e texturas ambientais. Este texto é uma espécie de “crónica do concerto”, partindo da minha experiência subjectiva do mesmo para as deambulações que me são características.

“Entrai!” “Vinde!” – a voz do A. Coelho ecoa em loop pelas 2 da manhã na sala de concertos da Fábrica de Som, a chamar o público da sala exterior. Os risos são gerais, dentro e fora do palco. Realmente “no tempo em que havia respeito” um concerto de Wolfskin (WS) não começaria com risos. Mas o riso sempre fez parte dos ensaios e da nossa vida colectiva por isso é adequado; por muito séria que seja a música que fazemos (e a levarmos a sério) não anula o facto de sermos acima de tudo, pessoas que gostam de se rir, e muito, até de nós mesmos. Foi um inicio descontraído, em sintonia com o estado de espírito em cima do palco.

Com a sala já composta de público a brincadeira acaba e os loops de base de uma versão muito mais despida e “básica” do Cart of light (incluída na primeira versão do Campo de matanças e no Ajuntar das sombras) tem início. Já não há espaço para coros de “march to the Sun” nem percussão épica – com o avançar da clareza e da abstracção em Wolfskin (ou Besta-Lobo, a entidade metafísica que se foi criando, decorrente da evolução musical de WS e da interacção com o Outro, com as pessoas que se foram associando a essa entidade pelo ressoar arcaico que WS tem nelas) o espaço mental e o simbolismo mantém-se, mas a forma depura-se. O carilhão pentatónico e os pratos do João Filipe dão o toque quase físico de luz ao tema – afinal são instrumentos dourados! Depois da entrada no mundo WS pela porta solar o ego colectivo mergulha nas cavernas, nas energias telúricas com The narrow chasm opening the mountain entrails (Campo de matanças 2). O roçar das pedras, a areia a ser despejada, os loops densos conduzem esse ego formado pelas consciências de todos os presentes na sala para as profundezas, para a negritude. O tema desemboca num acumular de taças tibetanas a vibrar e a serem percutidas, em conjunto com o gongo – o ego colectivo encontra uma luz nas profundezas, o Outro irredutível e desconhecido. No seio da matéria, nas profundezas, é lá que este ego pode procurar uma epifania momentânea e transitória, um elo com o Outro na forma de deus, de imagem arcaica ou do mais distante infinito.

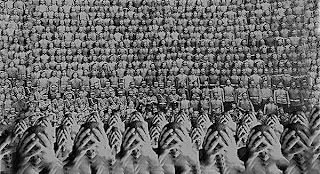

Uma versão trip-hop industrial do Body of cosmos (tema que abre O ajuntar das sombras) segue-se. O ego procura de novo a luz no meio da escuridão, desta vez no espaço frio do cosmos. Sobe ao palco o André Guerra para tocar guitarra sob a ovação (merecida) do ébrio da noite (não merecido). Deambulação rítmica com drones, teclado e guitarra que vai ser incluída no split com os Sektor 304. E o concerto volta a mergulhar na organicidade prenhe do Campos de matança 2: Sacrificial blade é um tema carregado, a imagem do momento imediatamente antes do ritual de entrada em contacto com o Outro invisível, com o Outro que pertence a uma realidade diferente da nossa, que muitas vezes julgamos responsável pelo rumo da nossa própria realidade. É um momento de êxtase do mais puramente comunitário, seja o cantar que antecede a comunhão na missa, o rodear do feiticeiro que sacrifica um animal oferecido aos deuses ou a entrada em transe de monges budistas. Com as evidentes diferenças de contexto, há uma congregação, um movimento centrípeto dos elementos de uma dada comunidade em redor de um objecto (a hóstia, o animal, o monge que entra em transe) que por momentos se transcende (na medida em que encarna um principio ontológico que não tem por si só – uma hóstia só se transforma no corpo de Cristo pela acção do sacerdote, tal como o animal só se torna veículo de comunicação com os deuses por nele ser investido esse papel pelo feiticeiro ou xamã), adquirindo uma densidade de simbologia e significados que se precipita no acto ritual (a ingestão da hóstia, a morte do animal, o alcançar do estado de transe). O acumular de tensão do tema, com os pratos cada vez mais abruptos e os sons que irrompem na sala e desaparecem tentam exprimir esse momento de êxtase. Wolfskin sempre foi um exercício do limiar – fascina-me o momento que antecede o rito, o acumular de tensão, não o rito em si, a acção propriamente dita. A fronteira entre estados, entre realidades – como diz o Timothy Leary num sample usado pelos Hallucinogen (no tema LSD) get close to insanity but not being insane.

Mas a tendência a ficar pelo limiar não impossibilita que a tensão se resolva e se transforme em acção; Nocturnal masks and winds of renewal, o tema que se seguiu (igualmente do Campos 2) cumpriu essa função. Quando os timbalões ressoam, surgindo do meio dos drones difusos, há a concretização desse momento ritual, da imagem de xamãs a dançarem num ambiente nocturno e telúrico, mascarados e com longas vestimentas, expressa no frenesim das vozes e da flauta – um frenesim que esperemos se tenha repercutido no espaço mental de cada um dos ouvintes num longo e ressoante ahhhhh interior! E de novo o êxtase conduz o olhar para cima, para essa última fronteira do Outro que é o espaço exterior. Há pouco pensava em como o envio da sonda espacial Voyager para os confins do espaço não está distante das pinturas rupestres enquanto necessidade de comunicar com um Outro desconhecido, que nem sequer se sabe existir mas com o qual é premente tentar comunicar. Amidst the infinite skies foi o tema que exprimiu esse movimento, exprimindo o vazio e o frio do espaço cósmico. Tocamos apenas um excerto do tema, que está incluído no Stonegates of silence, cd a ser editado pela Malignant Records (EUA) em Abril, elaborado em conjunto com spatialXpansion, projecto do Sueco A.P. que muito tem feito pela Besta-Lobo nos últimos anos (tendo igualmente remisturado metade do Hidden fortress revisited e masterizado tudo o que faço desde esse disco).

No disco referido o caminho para os “céus infinitos” é feito de gelo, de neve, de desolação. No concerto de Sábado foi feito de organicidade, de fluidez telúrica – os percursos podem ser muito diferentes, mas o destino é o mesmo: do espaço mais interior para o mais exterior, de uma simbolização do Outro-em-Mim (presente no Hidden fortress mas sobretudo no Campos de matança 2) para o Eu-fora-de-Mim. Ou seja, da interioridade subjectiva e profunda para a exterioridade distante. Mais do que estados/lugares opostos eles são complementares – como revirar uma bola de futebol ao contrário; do lado de dentro é forrada, do lado de fora é de couro. O interior é oco, vazio, mas existencial (enquanto espaço subjectivo que interpreto como sendo “eu”) enquanto o exterior é sólido, cheio de outros (objectos, pessoas, animais) mas em parte não-existencial (enquanto espaço objectivo que é a realidade em que existo e me movimento mas que não sou eu). A questão fundamental é se este conhecimento da realidade não é absoluta ou parcialmente ilusório – o interior existe como reflexo do exterior (o Outro-em-Mim) o que significa que “procurar-me a Mim mesmo” implica paradoxalmente procurar o “Outro-que-existe-em-Mim”, ou mais precisamente o “Outro-que-existe-através-de-Mim” (ou seja, a simbolização da realidade exterior feita pela minha consciência) e simultaneamente o “Eu-que-existe-através-do-Outro-que-existe-além-de-Mim” (aquilo que consideramos o “Eu essencial” ou a nossa personalidade que existe pelo contraste com o que nos rodeia – a ideia que tentei explicar a propósito da origem da palavra e da auto-consciência, de que há um elemento irredutível do “Eu” que só existe na medida em que se distingue e contrasta com o meio envolvente: o “Eu não sou assim” ou o “Eu fazia de uma forma diferente; ou ainda o “Eu não percebi nada desta parte!”).

Loki é para mim a figura mais fascinantes da mitologia Nórdica: enquanto Odin se esfalfa para saber o futuro (e o destino) Loki é agente desse mesmo destino (o Wyrd), ao ir pontuando e precipitando os acontecimentos que levam à sequência prevista ou profetizada! Além disso Loki faz algo fabuloso: a dada altura ele goza com os outros deuses, incluindo Odin. Ri-se deles e chama-lhes algo como “cambada de mulheres”. Mas, ao contrário dos Diabos e Lúciferes que são escorraçados dos reinos divinos, Loki permanece entre o panteão, como se não fosse possível a nenhuma força divina afastá-lo. Vejo em Loki, o deus da loucura, e em Fenrir, o Lobo da escuridão que ameaça perpetuamente o Reino dos Deuses e que quando se soltar o destruirá inexoravelmente, a presença das mesmas energias cósmico-telúricas que no Grego Pan. Esqueçam a imagem simpática do fauno a tocar a “pan pipe”; Pan era uma figura ao mesmo tempo sinistra e cósmica. Pan era o cosmos e induzia estados de transe incontroláveis nos humanos. Que fantástica irrupção incontrolável e abrupta do Outro na nossa realidade! Enquanto os Gregos e os Romanos diminuíram essas figuras telúricas a simbologias “inofensivas” os Nórdicos demonizaram-nas, tornando-as deuses loucos e lobos sanguinários.

Estes movimentos de redução das energias telúricas a níveis “aceitáveis” terão a ver, provavelmente, com a crescente valorização dos valores patriarcais em detrimento dos matriarcais. As divindades matriarcais, a que dificilmente temos acesso directo dada a deturpação a que foram sujeitas, seriam bem mais complexas do que os panteões patriarcais, na medida em que por um lado seriam sincréticas (ou seja, integrando energias e simbologias posteriormente divididas e sub-divididas) e paradoxais (integrando na mesma entidade energias e características que, ao serem associadas a entidades separadas, puderam ser opostas entre si, relação que originalmente seria bem mais dinâmica e sinérgica do que uma simples oposição). No panteão Grego ou Nórdico temos uma deusa do amor, uma da terra, outra da morte, outra da caça, etc. Uma divindade matriarcal teria todos esses atributos em si, sendo portanto a deusa da vida e da morte, do amor e da crueldade, etc.

Assim, ao fazer um tema chamado Fenrir solar party pode parecer que estou a fazer um tema dedicado a um lobo sanguinário, uma força do caos, mas não. É um tema sobre como as energias telúricas da Grande Mãe foram demonizadas pelos regimes patriarcais, agrilhoadas, mas não castradas ou eliminadas – e se no Crepúsculo dos Deuses da mitologia Nórdica Fenrir se solta e destrói o Reino dos deuses (Asgard) isso mostra como a Mãe no seu aspecto devorador, que dissolve a ordem cósmica, não pode ser contida, “a terra que devora aquilo que gera”. Os filhos de Fenrir, Skoll e Hati, devoram o Sol e a Lua nessa dissolução crepuscular, e é essa imagem gigantesca de um lobo a devorar o Sol que este tema representa. Nessa medida é a Fêmea selvagem e telúrica que se simboliza em WS, a Deusa que cria e destrói, que ama e devora, que nutre e enlouquece!

Assim, ao fazer um tema chamado Fenrir solar party pode parecer que estou a fazer um tema dedicado a um lobo sanguinário, uma força do caos, mas não. É um tema sobre como as energias telúricas da Grande Mãe foram demonizadas pelos regimes patriarcais, agrilhoadas, mas não castradas ou eliminadas – e se no Crepúsculo dos Deuses da mitologia Nórdica Fenrir se solta e destrói o Reino dos deuses (Asgard) isso mostra como a Mãe no seu aspecto devorador, que dissolve a ordem cósmica, não pode ser contida, “a terra que devora aquilo que gera”. Os filhos de Fenrir, Skoll e Hati, devoram o Sol e a Lua nessa dissolução crepuscular, e é essa imagem gigantesca de um lobo a devorar o Sol que este tema representa. Nessa medida é a Fêmea selvagem e telúrica que se simboliza em WS, a Deusa que cria e destrói, que ama e devora, que nutre e enlouquece! O último movimento do concerto, depois da agitação mais intensa do Fenrir, é novamente crepuscular e telúrico. Um loop de música mirandesa imerso em drones que entram e saem do espaço sonoro dá o mote para No crepúsculo flamejante, mais um tema do Campos 2. É o tema adequado para terminar mais esta viagem pelo interior da Besta-Lobo, um tema subtil, trágico e nostálgico de uma forma bastante particular. “Resta-nos sempre a luz que se esvai mas há-de sempre retornar”; a luz interior, as sementes do Outro divino que existem em nós, que por muito imersos na escuridão que estejamos estará lá também. Uma espécie de Hagia Sofia-em-Mim, a gnose de um conhecimento que me transcende ainda que habite em mim. Pode germinar ou não: mas é bem capaz de lá estar…!

Ficha técnica do concerto:

J.A. – Voz, teclado, carrilhão, sinos, pedras, taça tibetana, flautas, folhas e pinhas.

A. Coelho – Drones, loops, voz, teclado, flauta, ossos e ronco [da gaita-de-foles].

João Filipe – Pratos de bateria, areia, gongo, pau de chuva, udu e guitarra.

A. Guerra – Guitarra no Body of cosmos.

Alinhamento:

01 Cart of light [empty version]

02 The narrow chasm opening the mountain entrails

03 Despojos do Sol-posto

04 Body of cosmos [trip-hop version]

05 Sacrificial blade

06 Nocturnal masks and winds of renewal

07 Amidst the infinite skies/ Fenrir solar party

08 No crepúsculo flamejante